«По просьбе общественности...»

Одна строка из чужого старого письма заставила нас надолго погрузиться в мир театра.

На этом нашем сайте в разделе «Статьи» несколько лет назад была помещена опубликованная в еженедельнике «МК-Эстония» статья «Живем теперь духовно...». В основе публикации – обзор писем из огромного эпистолярного архива таллиннского жителя Эдуарда Сергеевича Митченко, который на время оказался в нашем распоряжении в связи с тем, что мы помогали ему написать и издать автобиографическое воспоминание. А этот обширный массив писем, конечно, тоже отражает отдельные вехи биографии и содержит разнообразные подробности.

Разумеется, обзор был сделан той части содержания этих личных, обычных для своего времени писем, написанных в период с 1960-го по 1995 год, которое сегодня, в другую эпоху, может, на наш взгляд, представлять интерес для посторонних людей.

Позже мы издали не только жизнеописание Эдуарда Сергеевича, но и в отдельном томе все эти письма. Обе книги доступны для чтения на этом сайте.

Даже представить невозможно

Одно письмо нас особо заинтересовало. Точнее, одно предложение из него. Имеется в виду письмо, написанное Эдуардом Сергеевичем 21 марта 1966 года в Ленинграде, где он, офицер ВМФ, служивший в эстонском городе Палдиски, находился в очередной командировке, и адресованное супруге. Среди прочего в этом большом письме написано:

«Вчера в газете прочитали, что скоро в горьковском (Большой драматический театр имени Горького, сейчас – имени Г.А. Товстоногова) премьера «Идиота». В главной роли князя Мышкина – Иннокентий Смоктуновский. У них будут гастроли в Англии. И вот по просьбе общественности включили Смоктуновского. Хотелось бы посмотреть».

Артисту дали роль по просьбе общественности? Как это? Мы всегда думали, что роли распределяет режиссёр-постановщик, а никакая не общественность. Кто под ней подразумевается? Как была выражена эта просьба?

Даже представить такое невозможно. Однако серьёзный человек пишет об этом как о достоверном факте. Неужели так и было написано в той газете?

Захотелось в этом убедиться. И мы на довольно продолжительное время погрузились в мир театра.

Сразу уточним: на самом деле премьера «Идиота» в Большом драматическом театре в постановке Георгия Александровича Товстоногова состоялась ещё 31 декабря 1957 года. Со Смоктуновским в главной роли. А в 1966 году, когда было написано процитированное выше письмо, спектакль, уже снятый с репертуара, был возобновлён, действительно, специально под гастроли в Лондоне, а также в Париже. Но это была уже другая версия спектакля, предложенная тем же режиссёром. Так что действительно снова премьера. Тем более что и состав актёров был в основном другой. Некоторые, занятые в первой версии, играли другие роли, были введены и новые исполнители. И только главная роль как была, так и осталась за Смоктуновским. Якобы по просьбе общественности.

Сейчас, почти 60 лет спустя, автор письма (сильно удивившись нашему интересу к этой детали), не смог добавить какой-либо конкретики. Лишь подтвердил, что где-то читал про это, возможно, действительно в газете. В какой? Обычно, говорит, «Вечёрку» покупали в питерских командировках...

Не унываем

Для начала своих театральных изысканий выясняем, что существует оцифрованный архив газеты «Вечерний Ленинград», начиная с 14 декабря 1945 года. Значит, 21.03.1966 г. он пишет, что вчера читали в газете? Но «вчера» в том году было воскресенье, в этот день тогда выходила только главная газеты страны «Правда». Может, в субботней «Вечёрке» была эта новость? День как раз подходящий для такой тематики.

Открываем номер «Вечернего Ленинграда» за 19.03.1966. И сразу облом: доступна только первая полоса, все материалы на которой объединены шапкой «Съезду партии – достойную встречу!» А новости культуры даже в субботнем номере обычно ставят ближе к концу газеты. Остальные три полосы под замками, и мы не знаем, как подобрать к ним ключи.

Не унываем, копаем дальше. Что же в итоге накопали? Мы знаем, как малоизвестный артист Иннокентий Смоктуновский получил роль князя Мышкина. А вместе с ней и трудоустройство в Большом драматическом театре, к которому до этого не имел никакого отношения – числился тогда в московском театре киноактёра. Знаем, как через несколько лет он уволился из БДТ по собственному желанию первый раз. И как вскоре после возвращения из тех триумфальных гастролей в Лондоне и Париже (несмотря на то, что вторая версия «Идиота», по мнению компетентных людей, получилась слабее первой) второй раз расстались эти две Личности – Товстоногов и Смоктуновский.

Увы, нет у нас сведений о том, что в рамках заинтересовавшего нас вопроса самое существенное: как Смоктуновский вернулся в БДТ перед гастролями.

И тут действительно есть пространство для гипотетических предположений о просьбе общественности в лице, скажем, городского или даже выше руководства – взять Смоктуновского перед особо ответственными гастролями в капиталистических странах первого советского театра (каким считался БДТ, основанный в 1919 году) накануне 50-летнего юбилея Великого Октября. Может, кому-то из большого начальства лично был симпатичен этот в то время уже известный артист – не только по роли князя Мышкина в первой версии «Идиота», принёсшей Смоктуновскому огромную славу (подробнее ниже), но и по работам в кино: «Девять дней одного года», «Гамлет» (Ленинская премия за роль Гамлета)... В том же 1966 году на экраны вышел «Берегись автомобиля».

Вот и велели его взять, возможно, даже вопреки воле Товстоногова и его принципиальному правилу: для артистов, покинувших БДТ, обратной дороги в театр нет. Тем более что ушёл из театра Смоктуновский нехорошо: это был удар лично для режиссёра, который связывал с ним свои планы, и для всего театра. Правда, с другой стороны, и артиста можно было понять. Однако для Смоктуновского исключение почему-то было сделано, и в театр его опять взяли.

Но нас интересуют факты. А их нет. Не считая частного письма простого человека, которое на сегодня остаётся для нас пока единственным источником, где сказано, что во вторую постановку «Идиота» Смоктуновский был взят по просьбе общественности.

По этой теме – пока всё. Но позже ещё вернёмся.

Неожиданный факт

А теперь об одном неожиданном факте, всплывшем в ходе наших изысканий, и эта тема нам даже интереснее.

Оказывается, задумав спектакль «Идиот» (который в итоге стал одним из особо знаковых в истории не только Большого драматического, но и советского/российского театра вообще), Товстоногов поначалу предложил поставить его не кому иному, как режиссёру из Таллинна В.Я. Ланге. Так и пишут, не раскрывая имя и отчество.

Тот приехал в Ленинград, но вскоре по не зависящим от себя причинам вернулся в Таллинн, а за постановку через некоторое время взялся сам Товстоногов в сотрудничестве с режиссёром из своего театра.

Подробности ниже, а пока – кто такой В.Я. Ланге? Таллиннский режиссёр, которому хоть и не суждено было поставить спектакль в знаменитом БДТ, но чем-то ведь он привлёк внимание одного из великих режиссёров ХХ века. Товстоногов видел спектакли в постановке В.Я. Ланге? Где? Георгий Александрович приезжал в Таллинн? Бывал в нашем Русском театре?

Кстати, бывший многолетний директор, а до этого актёр Государственного русского театра ЭCCР Александр Сергеевич Ильин говорит, что на заре истории этого театра будто бы Товстоногов претендовал на должность главного режиссёра, но против такого назначения якобы выступил министр культуры ЭССР Каарел Ирд. Заглянув в биографию выдающегося театрального деятеля, выясняем, что министром культуры Каарел Ирд не был. Но в 1948-49 гг., а именно в этот период был основан Государственный русский драматический театр Эстонской ССР, Каарел Ирд занимал другую чиновничью должность – председатель комитета по вопросам искусства при Совете Министров ЭССР. Впрочем, Ильин не утверждает, что это факт насчёт Товстоногова, просто такие разговоры были у них в театре.

Об этом он рассказал, когда мы осведомились у него, известно ли ему имя В.Я. Ланге, и о сделанном ему Товстоноговым предложении поставить спектакль «Идиот» в БДТ. О предложении таком он ничего не знает, а имя В.Я. Ланге да, знакомо. Более того, лично доводилось с ним встречаться и общаться, но об этом ниже.

Так кто же такой В.Я. Ланге? Возможно, знатоки истории эстонского театра могут что-то рассказать об этом человеке, а нам – гугл в помощь. Не сказать, чтобы очень щедро, но кое-чем помог, и на том спасибо гуглу. В том числе за две фотографии. На одной, плохого качества, В.Я. Ланге относительно молод (возможно, как раз в то время, когда работал в нашем Русском театре). На групповой фотографии – В.Я. Ланге с коллегами по Государственному русскому драматическому театру Таджикской ССР в 1988 году.

Потом он эмигрировал в Израиль, где и скончался, в каком году – неизвестно. А касательно начала его жизненного пути, тут наоборот: известно, что Вениамин Яковлевич Ланге (в скобках указывают, видимо, его настоящую фамилию – Трестман) родился 10 августа 1910 года, а где – нет информации.

В 1935 году он поступил в московский Театр-студию А.Д. Дикого (Алексей Денисович Дикий – будущий на тот момент народный артист СССР, лауреат пяти Сталинских премий). Через год А.Д. Дикого назначили главным режиссёром того самого Большого драматического театра, но приехал он в Ленинград не один, а вместе со своим театральным коллективом. Вениамин Ланге тоже был зачислен в БДТ в качестве ассистента режиссёра (значит, через 20 лет он приехал из Таллинна в театр отчасти ему знакомый). Правда, недолго он там работал: в 1937 году Дикий был арестован и приговорён к 5 годам тюрьмы. Освобождён на год раньше, и дело его было закрыто. Но его артистов к этому времени в городе уже не было.

Оставшись без своего руководителя, они решили создать новый театр, только, от греха подальше, вдали от Ленинграда. Они приехали в столицу Таджикистана Сталинабад (Душанбе) и основали здесь Государственный русский драматический театр. Датой его основания считается 7 ноября 1937 года, когда состоялся первый спектакль. Благо до этого Народный комиссариат (министерство) культуры СССР проявил заинтересованность в создании такого театра в этой республике. С 1940 года и по сей день этот театр носит имя В.В. Маяковского. С тех пор В.Я. Ланге работал в Душанбе – сначала недолго как актёр, а потом в качестве режиссёра.

Однажды у моря

В определённый момент в его жизни произошёл крутой поворот, и с 1951-го по 1959 год заслуженный деятель искусств и народный артист Таджикской ССР В.Я. Ланге – главный режиссёр Государственного русского драматического театра Эстонской ССР, сменивший первого главного режиссёра в истории нашего театра Вячеслава Аксёнова. Как он попал в Таллинн? Если пригласили, интересно было бы знать причины, мотивы, обстоятельства приглашения в Эстонию именно этого режиссёра из далёкой среднеазиатской республики.

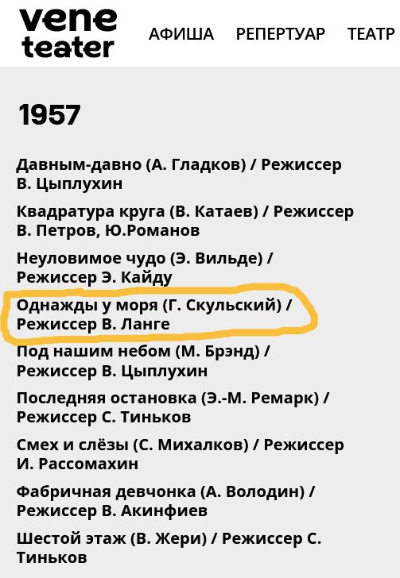

Из архива спектаклей нашего Русского театра выясняем, что за годы работы в Таллинне В. Ланге лично поставил 13 спектаклей – по пьесам от классика А. Островского до местного современного на тот период автора Г. Скульского. Получается, что последний спектакль в 1957 году поставлен перед отъездом в Ленинград. После этого режиссёрских работ у него здесь не было: вернувшись из Ленинграда, В. Я. Ланге вскоре уехал опять в Душанбе.

Этот его последний в качестве главного режиссёра спектакль в Таллинне назывался «Однажды у моря». Символическое получилось расставание с морской республикой режиссёра, большую часть жизни прожившего в краю высоких гор.

Наверное, и сам В.Я. Ланге думал, что, поставив спектакль «Однажды у моря», он попрощался с Эстонией навсегда. Оказалось, что не навсегда. В 1973 году по приглашению художественного руководителя Государственного русского театра ЭССР Виталия Черменёва он поставил здесь спектакль «Гроза» по А. Островскому. Архив спектаклей Русского театра после расставания с ним В.Я. Ланге мы так далеко не просматривали, а рассказал нам об этом эпизоде из биографии режиссёра упоминавшийся выше А. С. Ильин: будучи тогда актёром, он был занят в этом спектакле.

«Спектакль состоялся, нормально прошёл, но в процессе репетиций Черменёв, хотя и сам пригласил Ланге, был временами недоволен его работой, – вспоминает Александр Сергеевич. – А Вениамин Яковлевич, в свою очередь, упрекал меня. Но не как артиста в роли Бориса Григорьевича, а как парторга театра – несмотря на молодость, такую ответственную общественную должность мне доверили. Упрекал за то, что я не защищаю его от нападок Черменёва, а это, дескать, долг руководителя партийной организации – защищать тех, кого несправедливо обижают».

Слушая Ильина, мы невольно пытаемся представить, как В.Я. Ланге работал бы над постановкой «Идиота» в БДТ под наблюдением такого жёсткого режиссёра, как Товстоногов.

Может, на сайте Эстонского театрального союза найдём дополнительную информацию о В.Я. Ланге? Есть там именной указатель, где перечислены около двух тысяч человек, причастных к эстонскому театру в разные времена – актёры, режиссёры, худруки, представители всех театральных специальностей, и о каждом можно узнать какие-то сведения. Однако фамилии В. Ланге мы там не нашли.

Но не можем мы позволить себе просто констатировать этот факт. Мы пишем письмо в Эстонский театральный союз, обратив его внимание на отсутствие в именном указателе человека, который восемь лет был главным режиссёром в одном из эстонских государственных театров, лично поставил за это время 13 спектакле, а потом ещё один.

Однако Эстонский театральный союз не удостоил нас ответом, и В. Ланге в именной указатель не внёс.

Есть такой артист...

Так почему же таллиннскому режиссёру не довелось поставить спектакль «Идиот» в Большом драматическом театре?

Роль князя Мышкина изначально была поручена актёру БДТ Пантелеймону Крымову. «Талантливый, но, к сожалению, дико пьющий, наследственный алкоголик» – так пишут об этом артисте со ссылкой на хорошо знавшего его человека, коллегу по театру. Нередко Патя (как называли его в театре) прогуливал репетиции. За талант и добродушный характер ему всё прощали.

Но когда Крымов не явился уже на первую репетицию «Идиота», это стало последней каплей, и он, как пишут, был уволен (на самом деле не совсем так было, но об этом ниже). Другого артиста в этой роли Товстоногов в труппе своего театра не видел (хотя некоторые предлагали сами себя), и работа над спектаклем зависла. Поэтому приглашённому режиссёру ничего не оставалось, как вернуться в Таллинн.

Но от идеи поставить спектакль Товстоногов не отказался. Только где же взять князя Мышкина?

Однажды ведущий артист БДТ Евгений Лебедев (и родственник Товстоногова – был женат на его сестре) подсказал Георгию Александровичу, что есть такой артист – Кеша Смоктуновский, с которым он снимался в одном фильме. И предложил посмотреть на него в другом фильме – «Солдаты», снятом по повести Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда». Там Смоктуновский играет сержанта Фарбера, математика в мирной жизни, такого не от мира сего солдата в нелепых очках. Вот, мол, готовый князь Лев Николаевич Мышкин нашего времени.

Товстоногов прислушался к совету, посмотрел этот фильм, и в итоге Смоктуновский (о котором Товстоногов до разговора с Лебедевым даже не слышал) был утверждён в роли князя Мышкина.

Сам Смоктуновский в своих воспоминаниях утверждает, что Патя Крымов заболел и надолго слёг в больницу, поэтому, дескать, ему предложили эту роль. Вероятно, в силу своей деликатности придумал эту версию Иннокентий Михайлович, который в этих же воспоминаниях, в другом месте, сам себя называет добрым человеком. Да и другие люди, хорошо его знавшие, коллеги и родственники, так его характеризуют.

Почему же Товстоногов не позвал обратно В.Я. Ланге, когда артист на главную роль нашёлся? Наталья Старосельская, автор биографической книги «Товстоногов», изданной в серии «ЖЗЛ» в 2004 году, пишет об этом так: «Товстоногов посмотрел фильм «Солдаты» и увидел то, чего не видел в Смоктуновском никто. Может быть, именно в этот момент и произошло нечто, заставившее Георгия Александровича задуматься о том, чтобы самому поставить «Идиота»?»

Мы надеялись, что найдём в этой книге ответ на вопрос, почему Товстоногов изначально предложил поставить спектакль «Идиот» таллиннскому на тот момент режиссёру Вениамину Ланге. Увы, надежды не оправдались.

Эта фамилия в книге встречается два раза. Первое упоминание: «Поначалу Товстоногов не собирался ставить этот спектакль сам, он пригласил для этого главного режиссера Русского театра из Таллина В.Я. Ланге». И ниже ещё более лаконично написано, что В.Я. Ланге после увольнения Пантелеймона Крымова уехал из Ленинграда. И это всё.

Наверное, ожидания наши были завышены. Если в истории создания спектакля «Идиот» в БДТ мы увидели фамилию таллиннского режиссёра, то почему-то решили, что в книге о Товстоногове их отношениям должна быть посвящена чуть ли не целая глава отдельная. Но у Георгия Александровича были сотни контактов с коллегами из театрального мира. Нельзя же требовать от пишущих о нём книги людей, чтобы все эти контакты были описаны детально. Или чтобы подробно рассказали о его отношениях с таллиннским режиссёром В.Я. Ланге, а остальные обойдутся.

Да и в самом по себе факте приглашения режиссёра из другого города нет ничего из ряда вон выходящего: это обычная практика.

Сам Товстоногов много спектаклей ставил в других театрах, в частности, параллельно с «Идиотом» был занят постановками в Праге и в Будапеште.

Всё это мы понимаем, и всё же как-то досадно, что в такой толстой книге (472 страницы), посвящённой исключительно биографии Товстоногова, о его отношениях с В.Я. Ланге написано не больше, чем сообщает Википедия. Даже имя и отчество автор не называет. Впрочем, одна уточняющая деталь всё-таки есть: в источниках типа Википедии В.Я. Ланге назван просто режиссёром из Таллинна, а в книге – главным режиссёром таллиннского Русского драматического театра.

"Вы - гений"

Итак, уехал наш В.Я. Ланге из города на Неве, а работа над спектаклем после того, как в него был введён Смоктуновский, возобновилась.

Входил он в спектакль нелегко. Вплоть до того, что партнёры отказывались с ним работать и жаловались Георгию Александровичу, что он всё делает не так, как надо делать. А поскольку и его помощница, режиссёр Роза Абрамовна Сирота, которой он доверял, в это время в основном руководившая репетициями, была тоже настроена скептически, он уже почти согласился искать другого артиста, но решил: «Ладно, ещё раз попробуем».

И на этой репетиции, которую Георгий Александрович провёл сам, произошёл прорыв. Репетировали эпизод в доме генерала Епанчина, где князь Мышкин смотрит на портрет Настасьи Филипповны и говорит, что у неё на лице страдания много.

Товстоногов поставил портрет на один стул, а на другой, напротив, попросил сесть Смоктуновского и сказал ему: «Будете смотреть на портрет, пока не заплачете».

Долго ждать не пришлось. Дело не только в слезах, которые действительно вскоре потекли по щекам артиста. Его жесты, голос, интонации реплик, которыми он обменивался с партнёрами, выражение лица, глаза – всё указывало на то, что это не актёр в роли князя Мышкина. Это и есть князь Мышкин, явившийся со страниц романа сюда, в театр.

Как вспоминал Смоктуновский, этому поразившему всех воплощению актёра в образ способствовала и его случайная встреча накануне этой репетиции с человеком, облик и поведение которого очень помогли ему в работе над образом князя Мышкина. Как потом оказалось, этот человек был эпилептиком.

А через полгода после той ключевой репетиции, 31 декабря 1957 года, в день премьеры, Смоктуновский потряс своей игрой и зрителей. И на следующее утро, что называется, проснулся знаменитым.

На премьере присутствовал Андрей Фёдорович Достоевский, внук автора романа «Идиот». После спектакля он подошёл к Смоктуновскому и сказал 32-летнему артисту: «Иннокентий Михайлович, вы – гений». И сам спектакль, этот товстоноговский шедевр, по оценке компетентных людей, стал выдающимся событием в мировой театральной жизни, не только в ленинградской и советской.

Конечно, обращает на себя внимание день, а точнее, вечер, выбранный для премьеры не новогодней сказки – спектакля по роману Достоевского. Такая в тогдашнем Большом драматическом театре была традиция, предложенная Товстоноговым: давать премьеры 31 декабря, чтобы хотя бы несколько сотен человек последние часы уходящего года провели в атмосфере высокого театрального искусства и в особо приподнятом настроении, поскольку премьера. А не в банальной предновогодней суете.

Слава о новом спектакле в БДТ быстро распространилась повсюду. Со всех концов страны приезжали люди в Ленинград, надеясь посмотреть спектакль «Идиот», хотя достать билеты было совершенно невозможно.

Когда хотят показать крайнюю степень аншлага, бывает, используют такой образ: мол, зрители висели на люстрах. Очевидцы утверждают, что на спектаклях «Идиот» в БДТ почти так и было.

При этом четырёхчасовой спектакль с первой до последней минуты, по словам очевидцев, шёл в полной, абсолютной тишине – так всех завораживало действо на сцене.

Зато потом – долгие восторженные аплодисменты благодарной публики. После одного из спектаклей овации продолжались 32 минуты, и всё это время артисты, отдавшие все силы на сцене, снова и снова выходили на поклоны...

И так далее. Можно ещё долго пересказывать всё, что мы узнали о спектакле «Идиот».

Последняя надежда

Копаем дальше. Находим контакты писателя и театрального критика Натальи Старосельской, автора той самой книги «Товстоногов» из серии «ЖЗЛ», к которой мы обращались выше. Пишем письмо с вопросами по обеим интересующим нас темам.

В последней, видимо, надежде на то, что Наталья Давидовна знает важные для нас подробности, но которые, возможно, не посчитала нужным включить в книгу.

Получаем ответ, порождающий дополнительные вопросы. Завязывается переписка.

Увы, нового мы узнали из неё не так много, как надеялись. Касательно «просьбы общественности». Наталья Давидовна допускает, что Смоктуновский мог вернуться в БДТ перед гастролями в Англии и Франции по просьбе большого начальства, которому нельзя было отказать. Но это, подчёркивает она, только её догадки. Ну, так и у нас такие же догадки. «Признаюсь, мне не было это интересно, поэтому не выясняла», – пишет она нам в одном из писем.

Вот как? Мы, в свою очередь, признаемся, что отсутствие такого интереса удивляет. Если в книге описаны обстоятельства увольнения Смоктуновского, и сказано, что Товстоногов покинувших театр артистов обратно не принимал, логично же предположить, что у читателя может возникнуть вопрос: как же этот артист опять появился в театре? Причём не по договору на одну роль в связи с гастролями взяли, а в штат опять был принят, как мы поняли. А между тем об участии Смоктуновского во второй постановке «Идиота» написано так, будто он и не думал увольняться, и всё это время оставался в труппе.

Конечно, эта частность (на которую, возможно, только мы со свойственной нам порой занудливостью и обратили внимание) не умаляет достоинств очень интересной книги. Но когда мы ищем ответ на конкретный вопрос там, где, казалось бы, найти его реальнее, чем где бы то ни было, и не находим, потому что автору «это не было интересно», то как-то немного обидно становится.

Зато выяснились дополнительные подробности касательно увольнения Пантелеймона Крымова, назначенного на роль князя Мышкина. В книге написано (а со ссылкой на неё и в других источниках), что он был уволен после того, как не явился на первую же репетицию «Идиота», поскольку и раньше такое себе позволял.

Из нашей переписки с автором книги выяснилось, что две-три репетиции с участием Крымова всё-таки состоялись. Но у артиста, по мнению Товстоногова, как поведала нам в письме Наталья Давидовна, ничего не получалось. Георгий Александрович был очень разочарован. А как насчёт увольнения Крымова? Да, был уволен, только, получается, после третьей или четвёртой репетиции «Идиота», а не первой.

То есть Товстоногов, видимо, так примерно рассуждал, принимая решение об увольнении Пантелеймона: «У него и так ничего не получается, а если он ещё и на репетицию не является...»

Непонятно только, заметим опять же с присущей нам занудливостью, почему в книге не написали так, как было на самом деле.

Как пишет нам Наталья Давидовна, упавшего духом и охладевшего к спектаклю Товстоногова всячески пыталась взбодрить его ближайшая соратница Дина Морисовна Шварц. Её называют легендарным завлитом БДТ: в этот театр она пришла вместе с Товстоноговым в феврале 1956 года и в течение более сорока лет, до конца своих дней, служила здесь в должности заведующей литературной частью. Причастна она и к «Идиоту» как соавтор инсценировки.

Утешала Георгия Александровича и другая его близкая помощница-коллега – упоминавшаяся нами выше режиссёр Роза Абрамовна Сирота, руководившая репетициями в отсутствие мэтра. Но важнее то, что Роза Абрамовна как режиссёр-педагог обладала редким умением раскрывать потенциал актёра (запомнились чьи-то слова, что она имела «абсолютный слух» театральный). В том, что Смоктуновский так гениально создал образ князя Мышкина (и не только, позже, к примеру, и Гамлета в кино) во многом её заслуга.

Взбодрился Товстоногов только после того, как в поле его зрения появился Смоктуновский.

Однако нас больше интересуют подробности предложения, сделанного Товстоноговым таллиннскому коллеге В.Я Ланге.

Наталья Давидовна очень сожалеет, что не может нам ничем помочь, но добавить к тому, что написано в книге, ей нечего. Ей известен только сам факт. Узнала о нём из одной публикации в прессе, потом нашла подтверждение в архиве Товстоногова. Но и там об этом упоминается скупо, без подробностей.

Наталья Давидовна много разговаривала с самим Товстоноговым, с его сестрой, с названными выше его соратницами и другими людьми, но разговоров об этом предложении таллиннскому коллеге не было. Что касается того, что Товстоногов якобы претендовал на должность главного режиссёра в Государственном русском театре ЭССР, то ей об этом также ничего неизвестно.

Благодарим Наталью Давидовну Старосельскую за внимательное и доброжелательное отношение к нашим вопросам. Но что дальше? Если даже человек, который не один год досконально, через лупу, изучал биографию Товстоногова, не может нам помочь, куда ещё можем мы обратить свой взор? Разве что в сторону Душанбе.

Пишем письмо туда. В Государственный русский драматический театр им. В.В. Маяковского. В последней, наверное, уже, слабенькой, но всё-таки надежде на то, что есть там люди, работавшие с В.Я. Ланге, и он им, возможно, что-то рассказывал о том, что нас интересует.

Если бы да кабы...

В ожидании ответа всё-таки ещё немного копаемся. В отношении связей В.Я. Ланге и Г.А. Товстоногова ничего не накопали. Зато узнали, что Вениамин Ланге был не единственным народным артистом Таджикской ССР в Государственном русском драматическом театре Эстонской ССР. В те же годы в этом театре служила актриса Агафоника Миропольская, имевшая такое же звание. (Честно говоря, до сих пор даже не слышали такого имени – Агафоника, а теперь, благодаря нашим театральным изысканиям, заодно узнали значение этого православного имени.)

На одной из представленных нами фотографий Агафоника Миропольская – в спектакле нашего Русского театра «Свежий ветер» (1951), сюжет которого посвящён событиям в советской зоне оккупации Германии в 1945-46 годах. Этой фотографией в газете «Советская Эстония» была проиллюстрирована рецензия на этот спектакль, поставленный коллегой В. Ланге В. Цыплухиным.

Вновь призвав на помощь гугл, выясняем, что биография Агафоники Миропольской отмечена теми же вехами, что и биография Вениамина Ланге: театр-студия А.Д. Дикого в Москве, Большой драматический театр в Ленинграде, Русский театр в Душанбе, Русский театр в Таллинне.

И только после Таллинна их пути разошлись: он вернулся в Душанбе, она примерно в это же время уехала в Калининград, где служила в местном театре и жила в этом городе до конца своих дней. И где актрису очень любили и ценили, судя по тому, что здесь она удостоилась ещё одного высокого звания – народной артистки РСФСР, а на доме, где жила, после её ухода из жизни была открыта мемориальная доска.

Учитывая сходство биографий, а также то, что они были сверстниками, мы предположили, что Вениамин Яковлевич и Агафоника Васильевна, возможно, были супругами, а в столице Эстонской ССР этим народным артистам Таджикской ССР было суждено развестись. Всякое же бывает в жизни. Правда, согласно биографии Миропольской, в труппу нашего Русского театра она поступила в 1949 году, а Ланге приехал в Таллинн на два года позже, если в том же году, когда был назначен главным режиссёром. Но мало ли чем могло объясняться это небольшое несовпадение. Может, они приехали вместе, но его не сразу назначили главным режиссёром.

Но нет, не были они супругами. О семейном положении Вениамина Яковлевича нам ничего неизвестно, а вот Агафоника Васильевна, как пишут о ней, была очень любима зрителями, но в личной жизни она была одинока.

Ответа из столицы солнечного Таджикистана мы не дождались, и теперь, как ни стыдил бы нас внутренний голос, уже точно будем подводить итоги.

А основной итог сводится к 100500-му подтверждению того, что жизнь человека очень часто определяется какими-то случайностями. И судьбоносно, и локально, на какой-то небольшой отрезок времени. Вот и в данном случае напрашивается ряд вопросов из категории «если бы да кабы».

Если бы артист Пантелеймон Крымов меньше пил, не прогуливал репетиции и справился бы с ролью князя Мышкина, как сложилась бы судьба Иннокентия Смоктуновского, который в своих воспоминаниях и в интервью (в частности, нашему Урмасу Отту) утверждал, что именно эта роль предопределила всю его дальнейшую судьбу как артиста? Конечно, масштаб таланта всё равно проявился бы, но позже и неизвестно каким образом.

Если бы не история с Пантелеймоном Крымовым, тогда к постановке спектакля «Идиот» в знаменитом Большом драматическом театре мог бы иметь прямое отношение таллиннский на тот момент режиссёр Вениамин Ланге. Кто знает, как этот эпизод повлиял бы на его дальнейшую жизнь, и имел бы в этом случае спектакль такой же фантастический успех.

И, наконец, в летописи Русского театра Эстонии появился бы ещё один эпизод. Преувеличивать его значимость, конечно, не стоило бы, поскольку, как мы отметили выше, приглашение режиссёра со стороны – обычная практика в театральном мире. Но и преуменьшать тоже: всё-таки питерский Большой драматический театр обычным, рядовым не назовёшь. Не говоря уже о личности Товстоногова, который посчитал возможным сделать такое предложение таллиннскому режиссёру.

Обычно в таких случаях вспоминают банальный тезис о том, что история не знает сослагательного наклонения.

Итогом надо признать и то, что в ходе наших изысканий мы так и не нашли ответов на основные заинтересовавшие нас вопросы.

Жалеем ли мы о потраченном на их поиски времени? Нет, конечно. Наоборот. Ведь если бы да кабы волей случая не попало нам в руки чужое старое письмо, в котором написано, что артист получил роль в спектакле по просьбе общественности, мы, скорее всего, так никогда и не узнали бы того, что, начитавшись разных источников, знаем сейчас. О Большом драматическом театре и выдающихся спектаклях, поставленных на его сцене («Идиот», разумеется, лишь один из многих), о Георгии Александровиче Товстоногове, Иннокентии Михайловиче Смоктуновском и многих других ярких, талантливых людях из театрального мира.

И, конечно, о Вениамине Яковлевиче Ланге и Агафонике Васильевне Миропольской – народных артистах Таджикской ССР, чьи имена, наряду со многими другими, тоже вписаны в историю Русского театра Эстонии.